Las marcas analizadas en un cráneo de unos 4.000 años de antigüedad podrían ser indicios de que en el Antiguo Egipto intentaron operar el crecimiento excesivo de tejido o aprender más sobre procesos cancerosos. Al menos es lo que sostienen científicos de la Universidad alemana de Tübingen.

En el estudio que aparece en Frontiers Medicine, Tatiana Tondini, autora principal, recuerda que “cuando observamos por primera vez las marcas de corte bajo el microscopio, no podíamos creer lo que teníamos delante”.

Los científicos tienen indicios, por textos antiguos, de que los antiguos egipcios eran excepcionalmente hábiles en medicina, ya que podían identificar, describir y tratar enfermedades y lesiones traumáticas, construir prótesis y colocar empastes dentales. Otras enfermedades, como el cáncer, no las podían tratar, pero podrían haberlo intentado.

Al examinar los límites de los tratamientos traumatológicos y oncológicos en el Antiguo Egipto, este equipo internacional de investigadores ha estudiado dos cráneos humanos, cada uno de miles de años de antigüedad.

Como señala Tatiana Tondini, “vemos que, aunque los antiguos egipcios eran capaces de lidiar con fracturas craneales complejas, el cáncer seguía siendo una frontera del conocimiento médico”.

Por su parte, el profesor Edgard Camarós, paleopatólogo de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del equipo, subraya que “este hallazgo es una prueba única de cómo la medicina egipcia antigua habría intentado abordar o explorar el cáncer hace más de 4.000 años. Es una nueva perspectiva extraordinaria en nuestra comprensión de la historia de la medicina”.

Participación de científicos españoles

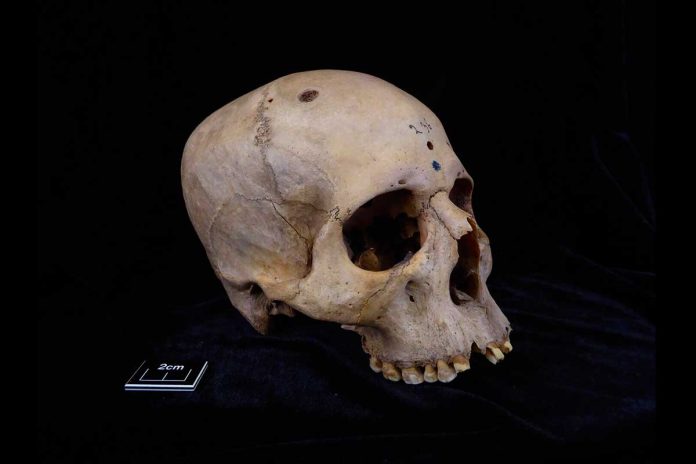

Estos investigadores querían saber más sobre el cáncer en la antigüedad, como su prevalencia y cómo las sociedades antiguas interactuaban con esta patología. Con este objetivo, analizaron dos cráneos de la Colección Duckworth, de la Universidad de Cambridge.

El cráneo y la mandíbula 236, que datan de entre 2.687 y 2.345 a. C., pertenecían a un individuo masculino de entre 30 y 35 años. El cráneo E270, de entre 663 y 343 a. C., pertenecía a una mujer mayor de 50 años.

En el primer cráneo, la observación microscópica visualizó una lesión de gran tamaño compatible con una destrucción excesiva de tejido; proceso conocido en la jerga médica como neoplasia. Además, hay unas 30 pequeñas lesiones metastásicas y redondas repartidas por todo el cráneo.

Lo que sorprendió a los investigadores fue el descubrimiento de marcas de corte alrededor de estas lesiones que, probablemente, se hicieron con un objeto punzante, como un instrumento metálico.

En este sentido, el profesor Albert Isidro Llorens, oncólogo quirúrgico del hospital barcelonés Sagrat Cor, del grupo Quirón, especializado en Egiptología y miembro del equipo, puntualiza que “parece que los antiguos egipcios realizaban algún tipo de intervención quirúrgica relacionada con la presencia de células cancerosas, lo que demuestra que en la medicina del Antiguo Egipto también había tratamientos experimentales o exploraciones médicas en relación con el cáncer”.

El cráneo E270 también demuestra una gran lesión compatible con un tumor canceroso que provocó la destrucción ósea. Esto puede indicar que, aunque el estilo de vida actual, el envejecimiento de las personas y las sustancias cancerígenas en el medio ambiente aumentan el riesgo de cáncer, también era una patología común en el pasado.

Atención médica en el Antiguo Egipto

En el cráneo E270, también hay dos lesiones curadas por lesiones traumáticas. Una de ellas parece haberse originado a partir de un evento violento a corta distancia, utilizando un arma punzante. Estas lesiones curadas podrían significar que el individuo potencialmente recibió algún tipo de tratamiento y, como resultado, sobrevivió.

Sin embargo, ver una herida de este tipo en una mujer es poco común y la mayoría de las lesiones relacionadas con la violencia se encuentran en hombres. “¿Esta mujer estuvo involucrada en algún tipo de actividad bélica? -se pregunta Tondini-. Si es así, debemos repensar el papel de las mujeres en el pasado y cómo participaron activamente en los conflictos durante la antigüedad”.

Sin embargo, los investigadores también reconocen que el estudio de restos óseos conlleva ciertos desafíos que dificultan las afirmaciones definitivas, especialmente porque los restos a menudo están incompletos y no se conoce una historia clínica. “En arqueología, trabajamos con una porción fragmentada del pasado, lo que complica un abordaje certero”, dice al respecto el profesor Isidro.

“Este estudio -añade el profesor Camarós- contribuye a un cambio de perspectiva y sienta una base alentadora para futuras investigaciones en el campo de la paleoncología, pero serán necesarios más estudios para desentrañar cómo las sociedades antiguas abordaron el cáncer”.

Ya para terminar, este equipo sostiene que “los dos casos, aunque no contemporáneos, permiten una discusión paleopatológica sobre la comprensión y el manejo oncológico y traumatológico de tales condiciones en el pasado. La confrontación de dos tratamientos potenciales representados por dos tipos diferentes de lesiones, representa un límite claro en la atención médica del Antiguo Egipto y un hito en la historia de la medicina”.